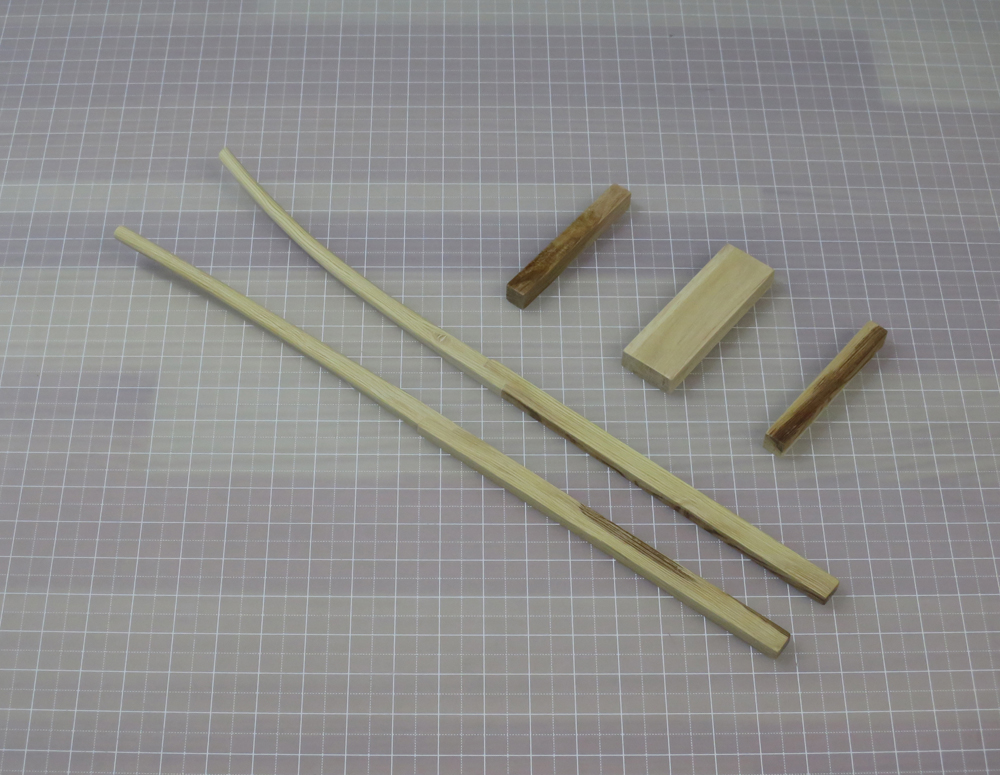

軛(くびき)の素材は、アプリコット・ネクターとともに2分割したニュー・ドーン材の太いほうです(細いほうはフレームの横桁に使いました)。黒い着色模様があるので、これを活かして表現に変化をつけます。

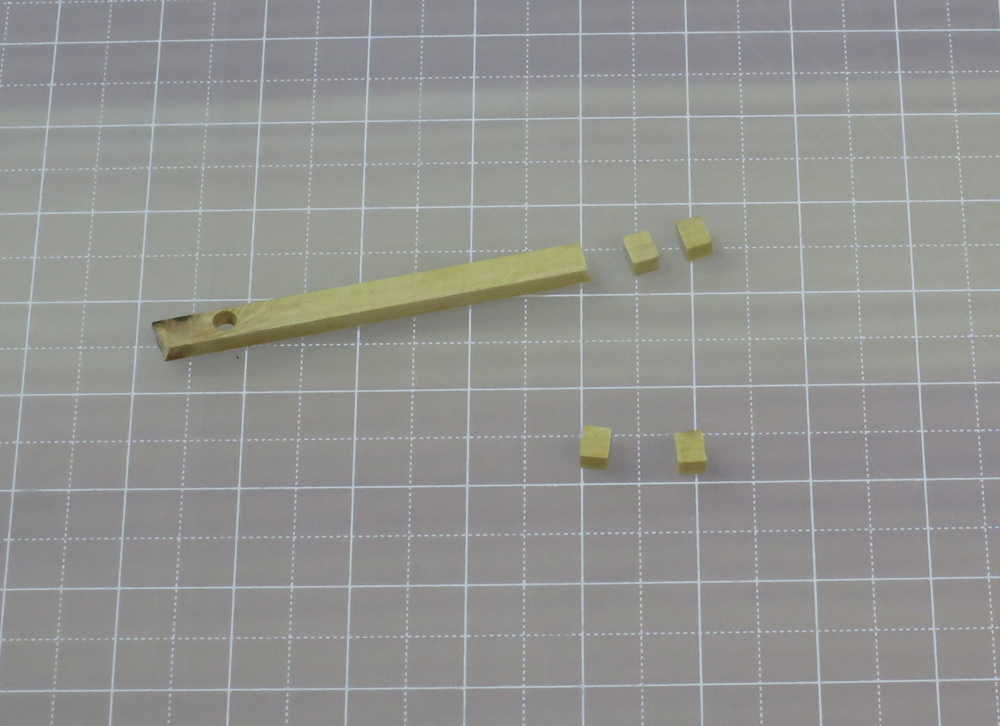

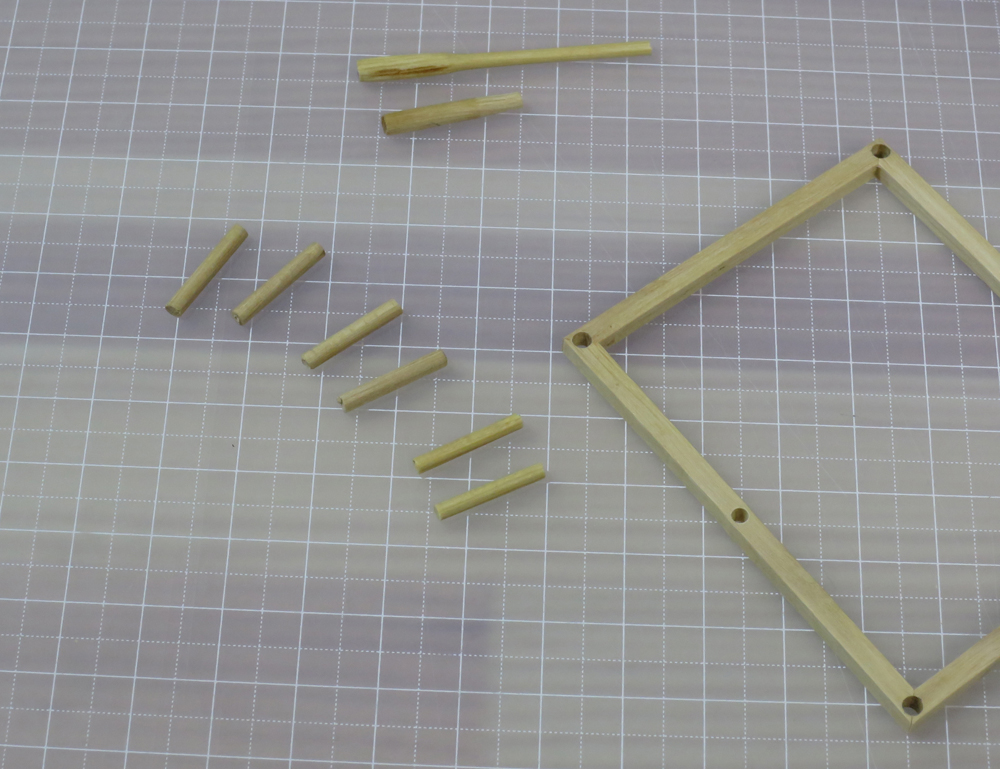

型紙(右)と、それをフィルムに印刷したもの(中)、および荒製材の済んだ軛の状況です。

ベルトサンダーで荒く製材した後、サンディングドラムで少しずつ整形していきます。その後曲面用布やすりで形を仕上げ、スポンジやすりで磨いて仕上げます。

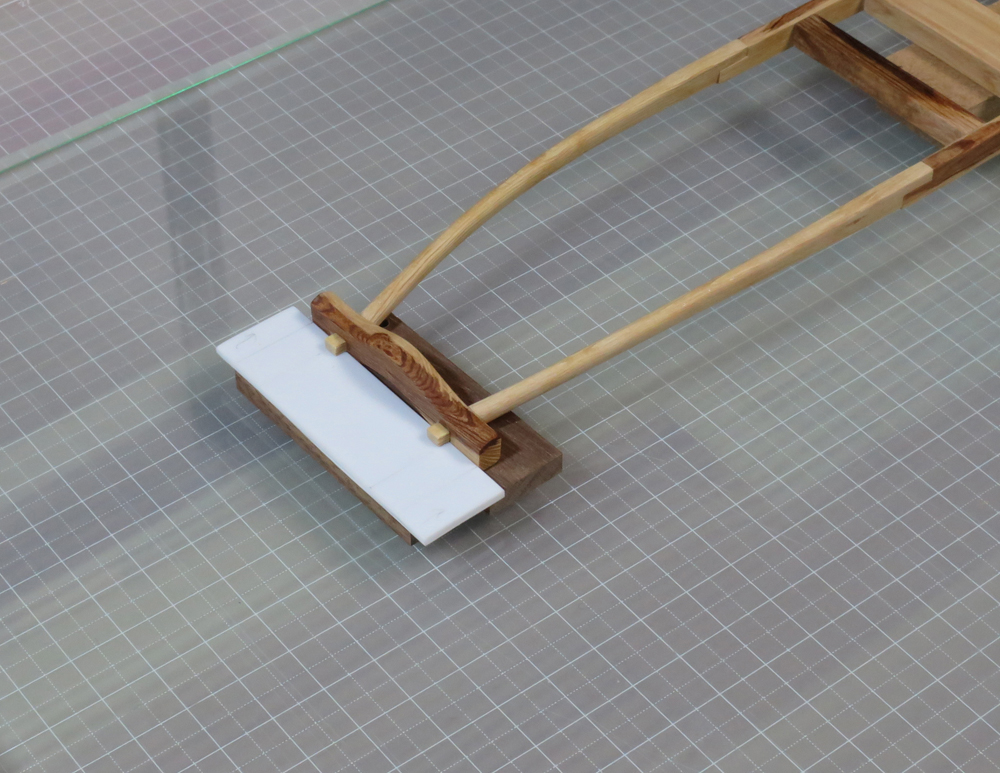

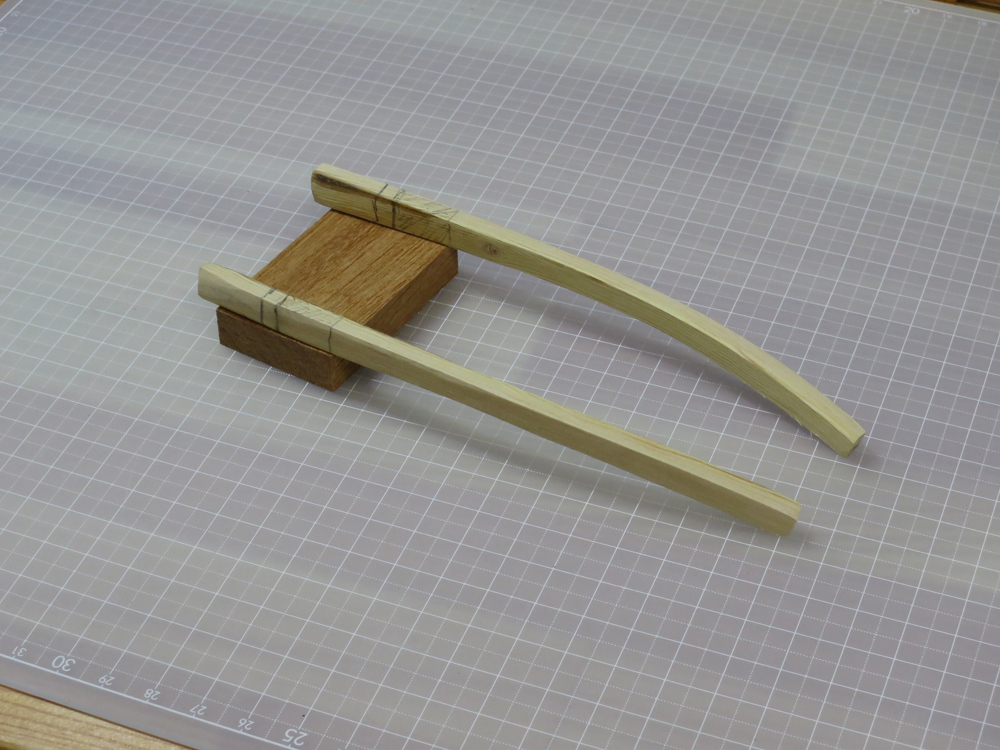

仕上がった軛です。

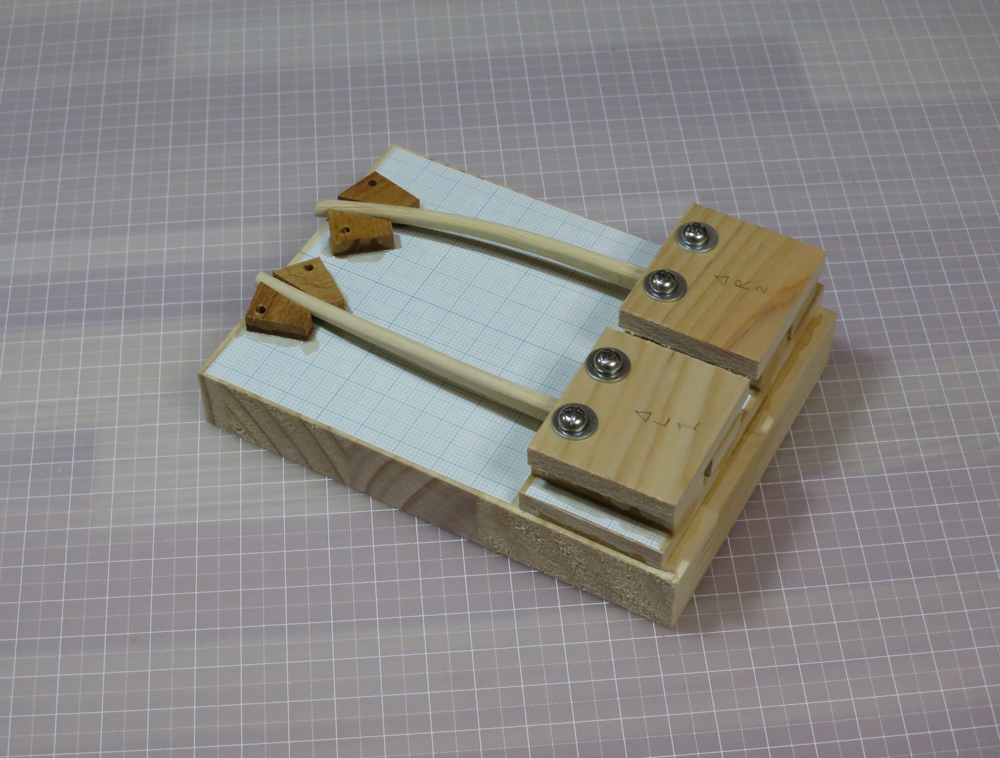

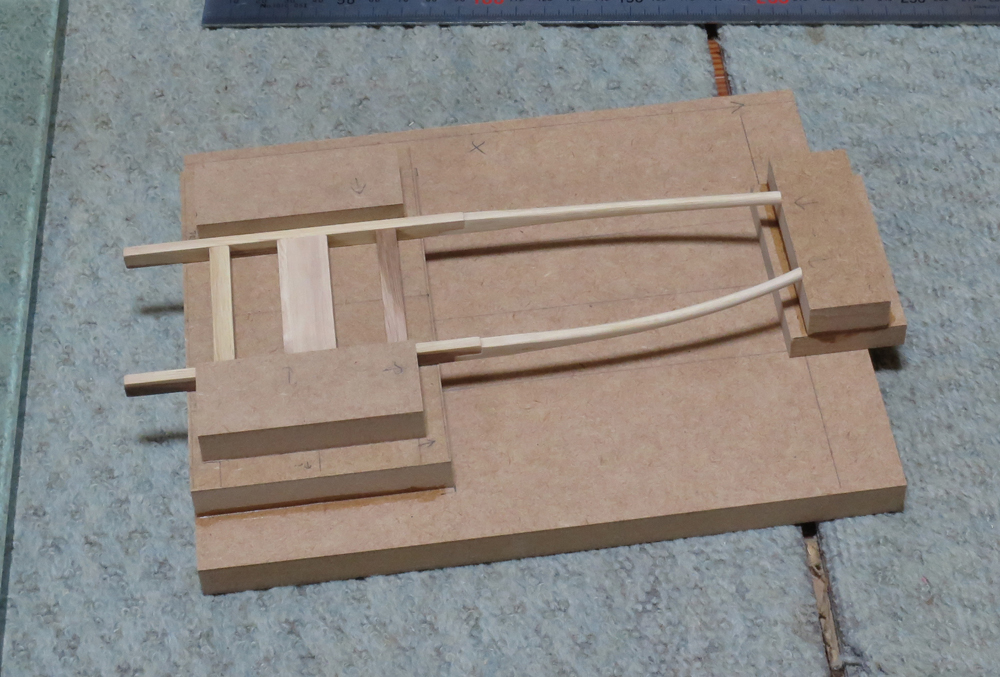

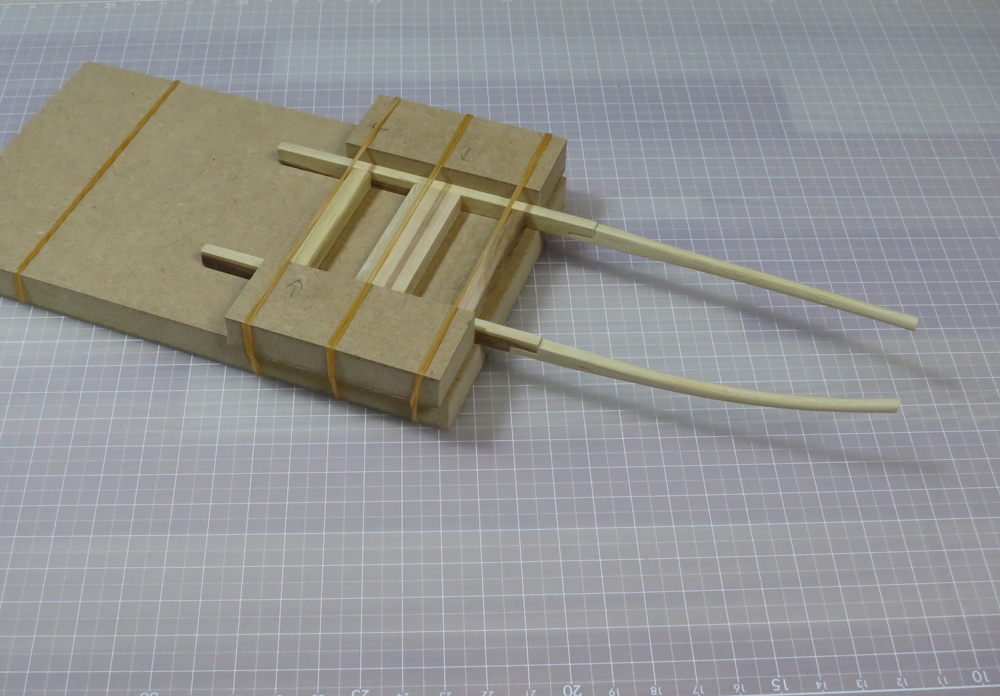

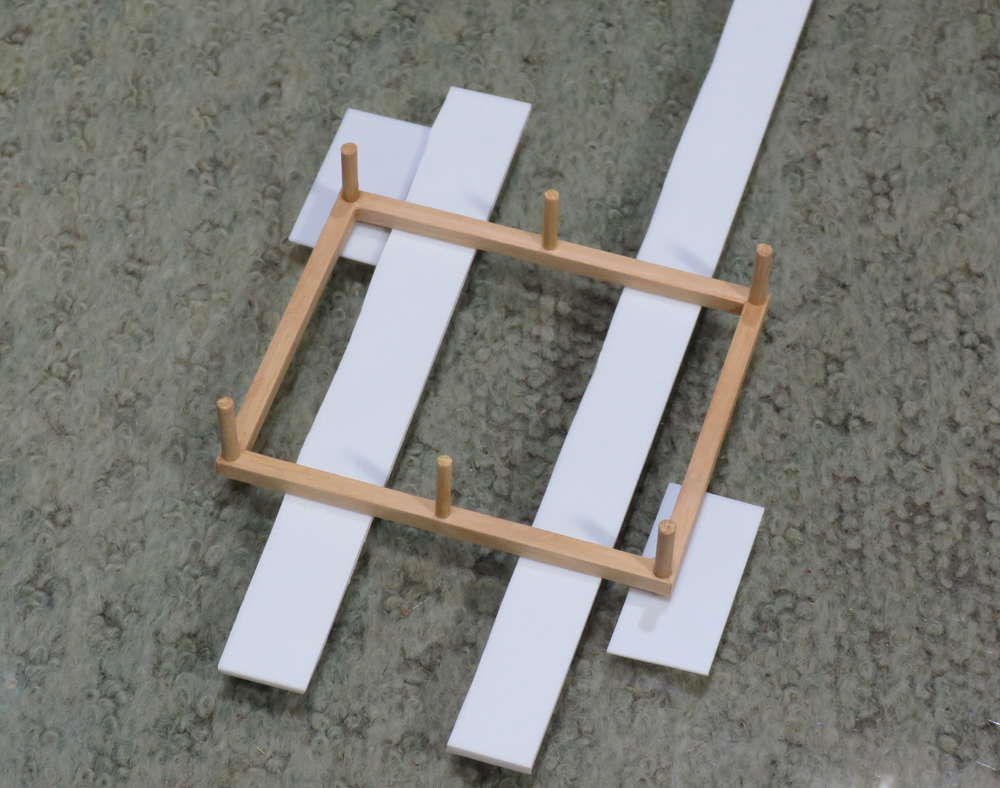

軛と轅とを接着します。

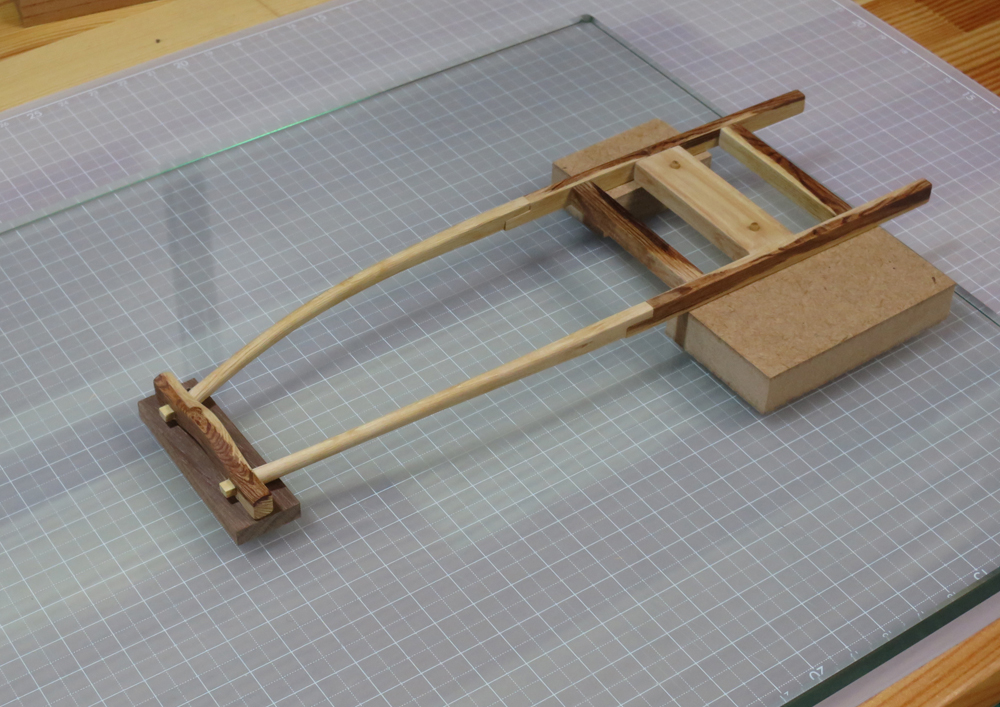

次に、軛の先に出た轅の先端部を作ります。

ニュー・ドーンの端材から、材を研削して整形します。

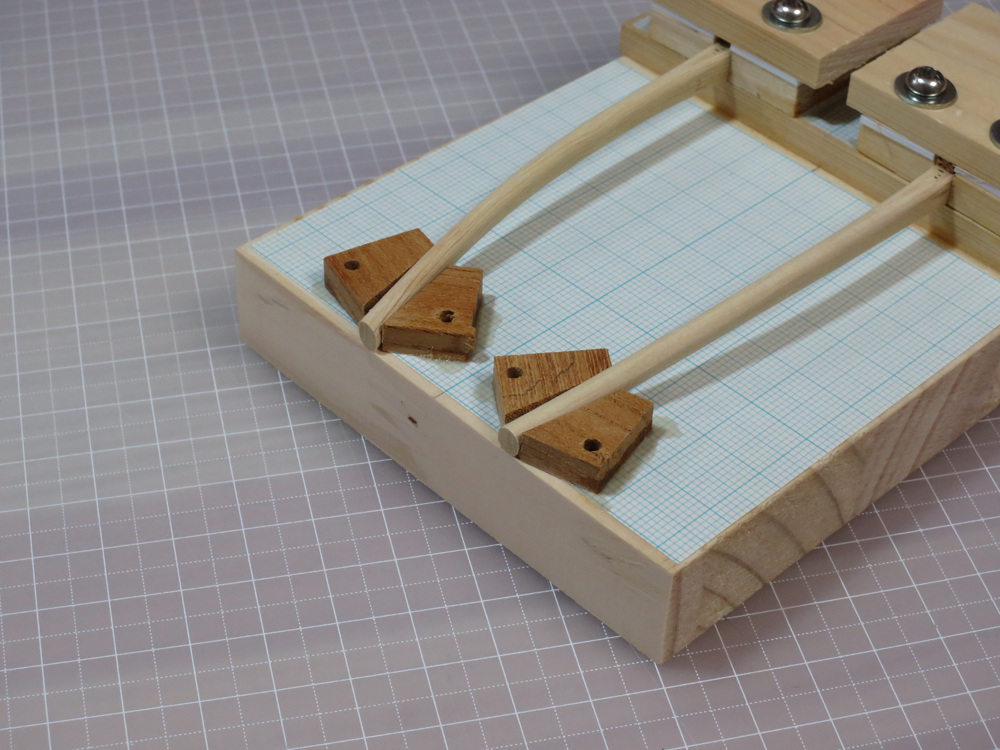

指で持って作業できないほどの薄い材・細い材をベルトサンダーで削る場合、材の不要部分に穴を開け、竹串をさして保持するようにします。

摩擦で材がもっていかれそうになる力には、竹串(右手)で対応し、左手は、指を材の上に軽く当てて、材が均等に削れるように意識を集中します。

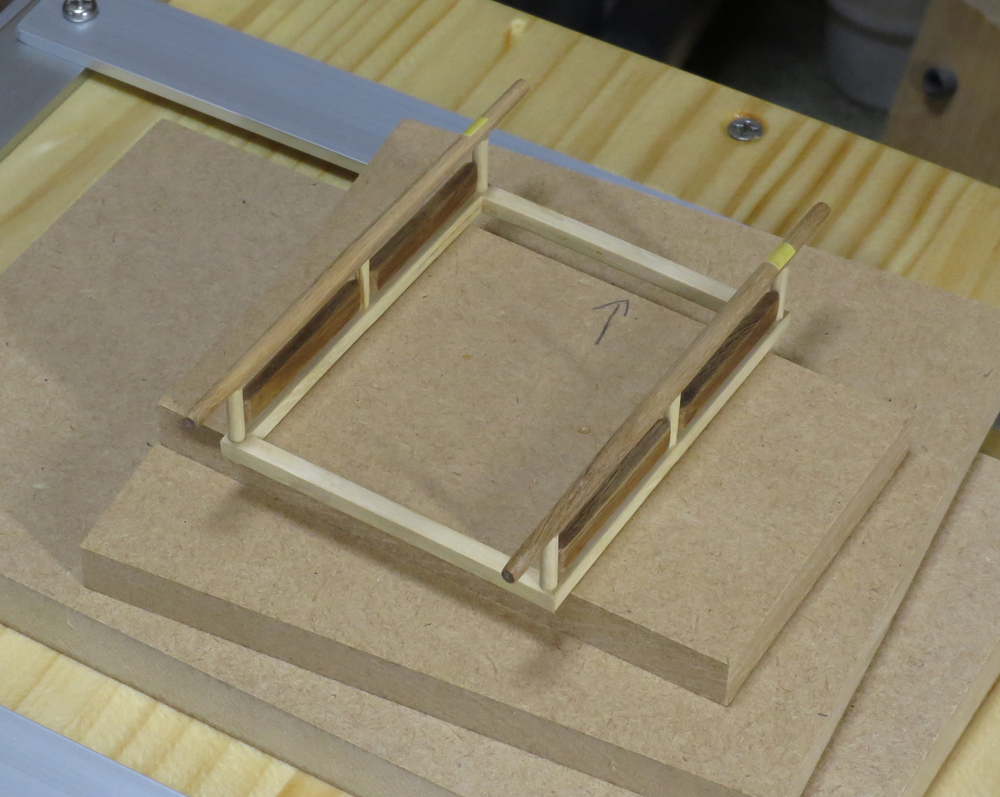

所定サイズに整形後切断します。

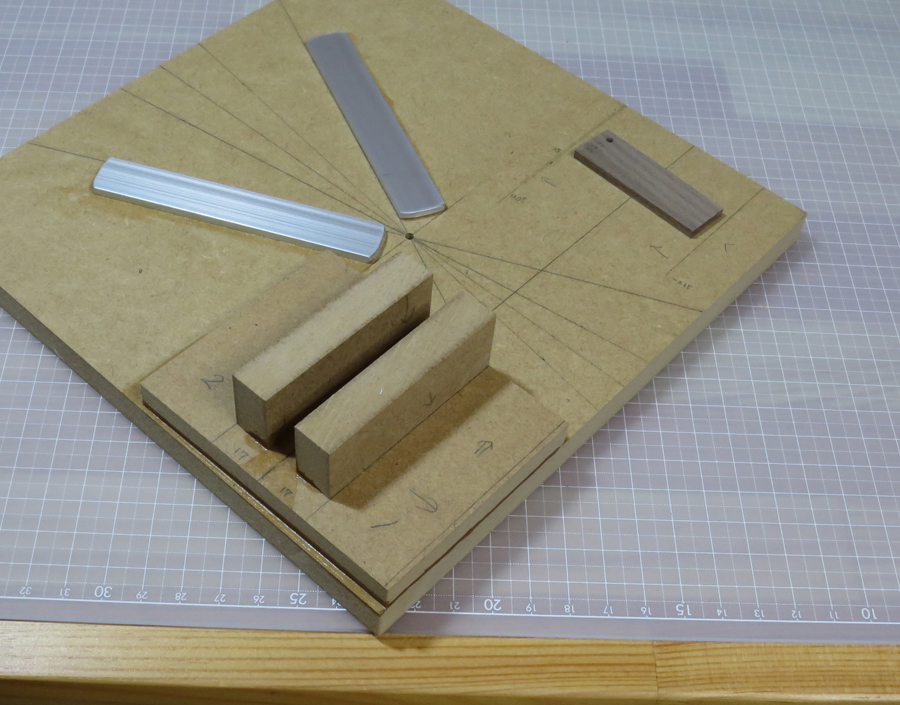

90度用切断治具も、45度と同じ要領で作っています。

プラ板で高さを合わせ、轅との位置関係に注意しながら、軛と接着します。

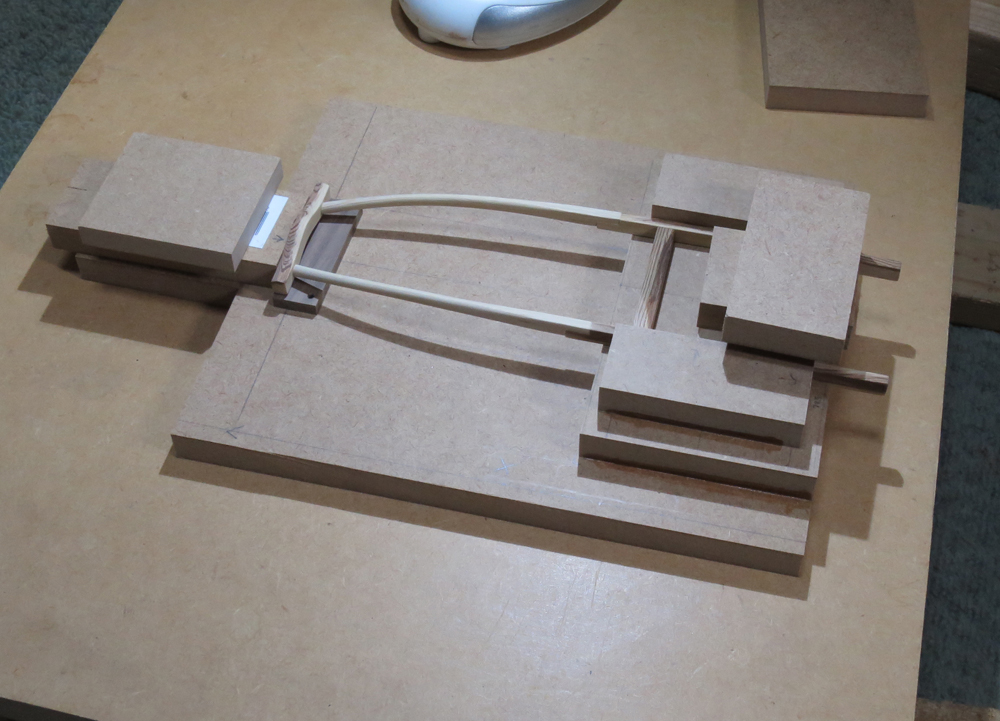

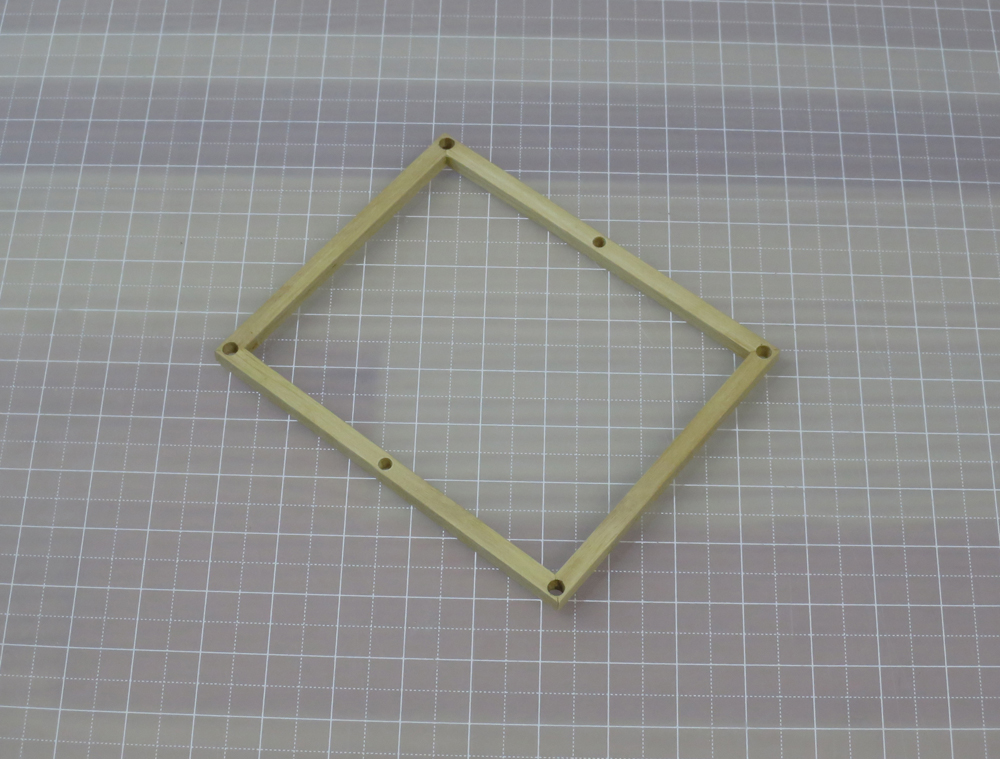

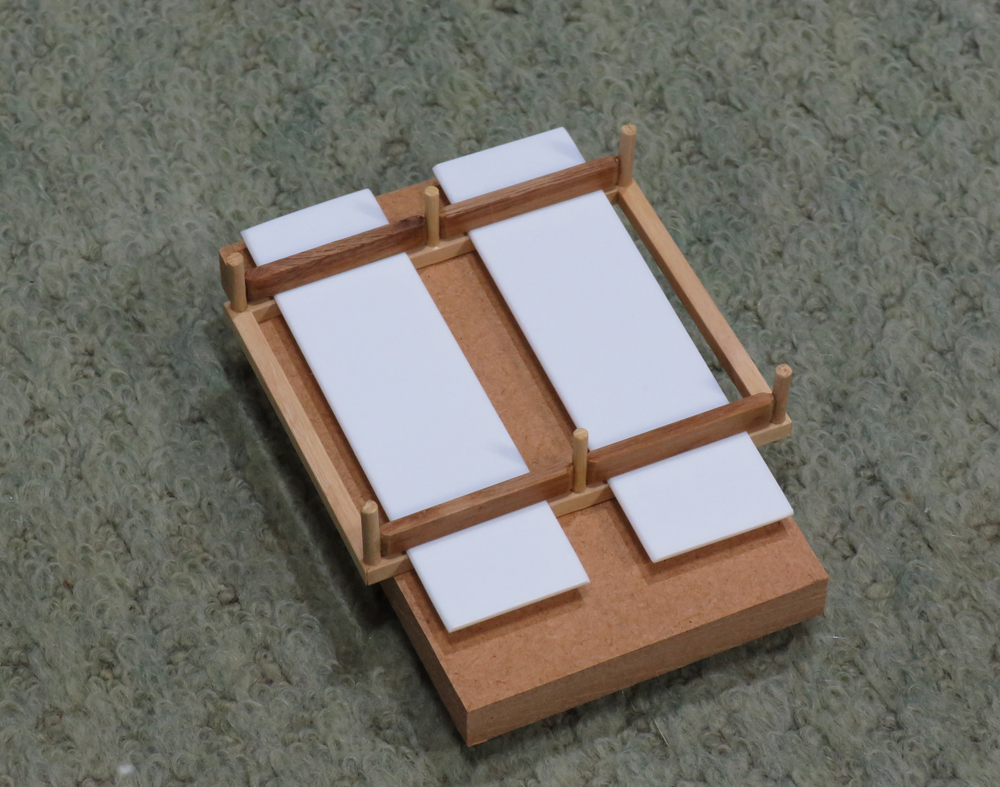

これで車台部が完成しました。

要所要所で木固め塗装をしています。

車台横桁中央板には、車軸・床板との接合用ピン(車輪の輻の余り材から製作)がすでに挿入されています。

車台が形になり、一気に雰囲気が出てきました。

次回は、車軸を仕上げて、車輪を仮組みします。